---à Plan du temple étrusque du Capitole.

---à Plan du temple étrusque du Capitole.L'ÉVOLUTION DE L'HUMANITÉ

===== SYNTHÈSE COLLECTIVE —— Dirigée par HENRI BERR

LE GENIE ROMAIN

DANS

LA RELIGION, LA PENSÉE ET L'ART

PAR

albert GRENIER

ancien membre de l'école française de rome

professeur a la faculté des lettres

de l'université de strasbourg

LA RENAISSANCE DU LIVRE

78, BOULEVARD SAINT-MICHEL, PARIS 1925

AVANT-PROPOS

ROME ET LA GRÈCE

Rome et la Grèce, — tel devait être primitivement le litre de ce volume. A la réflexion, il a semblé préférable d'adopter comme titre le sous-titre, légèrement modifié: le Génie romain dans la religion, la pensée et l'art (1).

Sans doute, en étudiant la vie de l'esprit à Rome, on rencontre la Grèce. Mais l'influence grecque est à la fois plus diffuse et moins dominatrice qu'on ne se la représente souvent. Elle s'est infiltrée, longtemps, par l'intermédiaire de l'Etrurie, puis de la Campanie et de la Sicile. Plus tard, lorsque, conquise, la Grèce parut avoir « conquis son vainqueur », peut-être les séductions de l'Asie et de l'Egypte ont-elles été plus puissantes encore que les siennes.

Pour ces pages d'Avant-Propos le titre de Rome et la Grèce est sans inconvénient : nous y reprenons un problème traditionnel — dont la solution nous est fournie, précisément, par la lumineuse enquête d'Albert Grenier. Si le livre, lui, avait porté ce titre, il aurait été rapetissé à ce seul problème.

(1) Ce volume fait pendant à trois de la série grecque, les tomes XI, XII el XIII. Par contre, la série romaine a deux volumes pour les institutions, la série grecque un seul. Cette répartition semble répondre à la nature des choses,

Or l'objet de noire collaborateur, singulièrement plus large, consiste à déterminer, d'après ses premières et très humbles manifestations, un germe psychique, — qui, sans doute, résulte lui-même de mélanges ethniques et de certaines conditions de vie, mais qui apparaît à un moment donné dans l'histoire et sans lequel on ne saurait parler de « génie romain », — puis à suivre ce génie de peuple dans son évolution (1). L'intérêt particulier et le grand mérite de cet ouvrage, c'est, sans idée préconçue, sans théorie philosophique, sans croyance à un Volksgeisf, de réaliser une pénétrante étude de psychologie historique. Avec d'autres volumes de la même série, le caractère du peuple romain est étudié, implicitement, dans sa vie politique, dans l'organisation sociale qu'il a créée: ici, il l'est, explicitement, dans les oeuvres de l'esprit. Le travail de A. Grenier constitue une contribution importante à l’éthologiecollective.

Nous avons essayé, ailleurs (2), de montrer— et l’Evolution de l'Humanité prouvera, croyons-nous, — que les recherches d'éthologie collective, qui s'attachent à ce qu'on peut appeler les « races psychologiques », ont plus de portée pour l'explication historique que n'en peut avoir l'anthropologie, qui cherche à retrouver les races zoologiques. De cette discipline nous avons marqué les formes diverses : descriptive, comparée, génétique. La présente étude est génétique, comme il convient. A. Grenier le dit avec insistance, « le génie romain n'est pas, il s'est fait peu à peu »; ou du moins il s'est développé, non seulement sous l'empire des circonstances, mats par l'exercice d'une « merveilleuse faculté d'assimilation » qui caractérise le Romain au point de vue intellectuel.

(1) Pour un peuple, les mots caractère et génie peuvent-ils être employés indifféremment? Nous ne le croyons pas. Il nous semble que le mot génie n'est applicable que lorsqu'un peuple, parmi les traits de son caractère, en présente de nettement accusés qui lui donnent une originalité forte. On a tendance à l'appliquer particulièrement quand il s'agit des créations de l'esprit; pourtant on dira d'un peuple qu'il a le génie de la guerre ou celui du négoce,

(2) La Synthèse en Histoire, pp. 84-87,

Nous l'avons vu précédemment (1), les traits dominateurs ici sont le sens pratique et la volonté. Le Grec est porté à la spéculation et au jeu esthétique : le Romain agit. Longtemps la vie active, extérieure, — travaux de l'agriculture, obligations civiques, conduite ou préparation de la guerre, — lui semblera seule digne d'un homme libre. La vie pleine est au grand jour, in luce. Umbra, umbratilis secessus, la vie close, la retraite, c'est bon pour la femme, tout au plus, ou pour le malade. Ce qui fait l'intérêt de l'existence, ce sont les affaires, negotium. Toutes les formes de l'inaction physique et civique, le loisir, otium, fût-il studieux, jettent quelque discrédit sur l'individu qui s'y complaît. De durs paysans, qui ont mené une dure vie, qui ont connu une « longue pauvreté », soutenu des luttes constantes, grandi et prospéré par l’exacte discipline, par le sens des réalités : voilà ce que montre d'abord A. Grenier en un vigoureux raccourci ; et dans le portrait saisissant d'un Caton il résume la physionomie morale de la vieille Rome (2).

Une partie de ce livre fait voir comment la vie de l'esprit — religion, pensée et art — parle originellement la marque de ce pragmatisme ; comment la préoccupation spéculative dans la religion, comment la préoccupation esthétique sous toutes ses formes sont ici réduites au minimum.

Nous renvoyons à l'Avant-Propos du tome XI, le Génie grec dans la religion, pour l'étude de la nature des religions et de leur rôle dans la vie humaine. Bien entendu, en Italie comme ailleurs, l'être humain, par la religion, interprète le monde extérieur, pour se relier à lui. On peut rapprocher le Romain des premiers temps du primitif qu'étudie la sociologie (3).

(1) Avant-Propos du t. XVI; cf. Avant-Propos du t. XIX.

(2) Voir pp. 173 et suiv,

(3) Voir p. 104,

Mais il faut se mettre en garde contre une conception trop schématique et absolue de ce « primitif », Même chez les peuples « inférieurs » d'aujourd'hui, à plus forte raison chez les peuples anciens qui ont progressé et qui, donc, avaient le mouvement pour aller plus loin, on ne peut concevoir la fameuse « mentalité prélogique » comme imperméable à l'expérience (1). La vie ne s'est consolidée que par une certaine prévision, un certain pouvoir sur les choses, qui reposent sur un certain savoir. La mentalité dite prélogique est d'autant plus accusée dans une société que celle-ci se cristallise, que les esprits s'y nouent, — comme on le constate chez ces soi-disant primitifs qui sont, en réalité, des relégués de la civilisation, des isolés, des dégénérés.

D'excellents chapitres de A. Grenier mettent en lumière le caractère très particulier de la religion des Romains. Faute d'imagination, soit poétique, soit plastique, soit métaphysique, ils doublent le réel d'une infinité de puissances, numina, nettement définies dans leur rôle, mais mal définies dans leur nature, leurs formes, leurs rapports. « L'instinct qui personnifie les concepts, dit Renouvier dans son Introduction à la Philosophie analytique de l'Histoire, est poussé ici aussi loin que possible et au point d'engendrer plus de divinités que les Grecs si féconds n’en ont eux-mêmes connu. Mais une fois ces dieux produits, ils demeurent sans histoire, sans légendes ; leurs adorateurs se mettent en rapport de culte avec eux et s'attachent à se les rendre favorables et à interpréter leurs volontés, plutôt qu'à s'informer de leurs affaires privées. Quant aux attributs qui définissent le divin, on les tire tantôt des phénomènes naturels, tantôt et plus souvent de la suite innombrable des usages, des conditions et des accidents de la vie humaine. »

S'il manque de facultés créatrices pour une théogonie, le Romain applique aux pratiques religieuses dont toute son activité, privée ou publique, est enveloppée l'esprit juridique qui est un de ses caractères dominants.

(1) Voir les Avant-Propos des tomes 111. p. 33, VI, pp. 8-12.

Le culte est l'exécution d'un contrai : do ut des. Le rituel est minutieux; le formalisme absolu : ni trop peu ni trop ; trop, c'est la superstitio. Les prêtres sont les jurisconsultes de la religion; les Pontifes en sont les Prudents. Point d'élan, nulle émotion, — sinon la crainte, quand on ne s'acquitte pas de son dû.

Si les Romains sont religieux, si même ce sont eux qui ont créé ce terme, c'est que le sens originel du mot est non point mystique, mais juridique et social. La Religio, a dit encore Renouvier, « est tout ce qui lient et enchaîne l’âme » (1).

Cette religion, sans système, toute pratique, devait être hospitalière aux dieux étrangers : elle a accueilli les dieux étrusques et grecs pour en faire des dieux supérieurs, établir dans la foule des numina quelque ordre et quelque hiérarchie; elle en a accueilli bien d'autres dans l'intérêt de la res publica ; elle a annexé les empereurs, pour diviniser l'empire. Rome « faisait servir la religion à son agrandissement » et « elle s'attachait autant à conquérir les dieux que les villes (2) ». La catholicité, qui consistera plus tard à réunir tous les peuples dans le culte du même Dieu consiste alors à réunir les cultes de tous les dieux dans une même religion.

Quoiqu'elle réponde, nous le savons (3), à un besoin individuel et non social, partout la religion s'institutionnalise. A Rome elle est institutionnalisée si fortement que la vie intérieure se trouve étouffée par cette armature. Il n'y a quelques croyances vivaces que dans les campagnes; quelques inquiétudes que dans une élite cultivée qui demande à la philosophie grecque de satisfaire sa raison. Mais, à diverses reprises, l'invasion de cultes exaltés, orgiaques, de ce mysticisme oriental si opposé au formalisme romain montrera qu'il existe dans les âmes un vide à remplir.

(1) Ouvrage cité, p. 382.

(2) fustel de coulangbs, la Cité Antique, p. 431 (14" éd.).

(3) Voir t. I, Introduction générale, p. 11

Du caractère primitif de la religion romaine il ressort que connaître pour connaître n'est pas la préoccupation des Romains. Spontanément ils ne cultivent ni là philosophie ni là science» Non seulement ils sont indifférents « à la Vertu Spéculative purement désintéressée que Pythagoriciens et Platoniciens exaltaient dans là recherche mathématique », mais ils « méprisent» là science pure et « Cicéron les loue de ce que, grâce aux dieux, ils ne sont pas comme les Grecs et savent limiter l'étude des mathématiques au domaine dès applications utiles (Tusculanes, 1-, 5) (1) ». Qu'il s'agisse de la nature ou qu'il s'agisse de l'homme, ils n'ont d'attention que pour ce qui servira là vie pratique : // n'y a jamais eu, il ne pouvait y avoir à Rome de milieu scientifique. L'homme toutefois, les intéresse plus que la nature : ils ont acquis en psychologie et en morale des connaissances qui font d'eux les Créateurs des « humanités ». Et voilà pourquoi ils apparaissent non seulement comme organisateurs de la vie sociale, mais — avec les Grecs — comme instituteurs du genre humain.

Ici, de nécessité, la littérature et l'art eux-mêmes devaient être lies à la pratique; et c'est ce que A. Grenier montre avec force. L'esprit positif des Romains leur à fait produire de bonne heure dans la législation, l'éloquence, l'histoire, des œuvres qui par leurs qualités de précision, de vigueur, d'utilité même, —d'utilité accomplie-- prennent un caractère de beauté, mais qui sont militantes et n'ont pas en vue la beauté. Nous rappelons ici là distinction capitale que nous avons établie (2) entre ce qui tend au plaisir esthétique et ce qui le procure sans le chercher — Ou du moins sans avoir pour objet propre de le procurer (3).

// faut pourtant reconnaître dans la satire et le dialogue des germes modestes d'art littéraire.

(1) arnold reymond, Histoire des sciences exactes et naturelles dans l'antiquité gréco-romaine, préface de L. brunschvicg, 1924, pp. VII, 91.

(2) Voir t. XII, l'Art en Grèce, Avant-Propos, p. xxviii.

(3) Artes quœ efficiant ut civitati usui simus, voilà ce que doit apprendre le Romain (cicéron, De Rep. I, 4). — Poesis est un mot grec.

Ces produits du terroir, apparus dans les ébats grossiers de fêtes variées; traduisent le réalisme romain : esprit d'observation, penchant au sarcasme, — qui se manifeste par tant de sobriquets, — aptitude à la riposte. Ce qu'auraient donné ces promesses, indépendamment de l'influence grecque, on ne saurait que le conjecturer.

Il faut constater enfin que sur les beaux-arts, inspires des Etrusques, les Romains ont mis leur marque, aux débuts : c'est le réalisme — ici encore — dans les scènes de là vie et dans le portrait; c'est la préoccupation pratique de fixer l'histoire et ses héros, de constituer un témoignage du passe — utile au présent.

En Grèce, l'utile est beau; en Italie, le beau même est utile.

Mais voici la contre-partie. Dans tout le cours de son livre, A. Grenier montré fortement que ce sens pratiqué était trop avisé, trop curieux même, pour repousser tout ce qui pouvait venir du dehors, et qu'indépendamment des actions subies ou des influences diffuses, il y eût une assimilation consciente, voulue, d'éléments intellectuels empruntés à l'étranger, — surtout à là Grèce et à l'Orient.

Nulle part, dans l’histoire antérieure, on ne pouvait étudier de façon aussi précise et instructive ce phénomène que nous appelons réception. Nous avons observé que le principe logique qui fonde la société et qui explique ses transformations internes préside aussi aux rapports des sociétés et y explique des phénomènes variés: réception, renaissance, coopération répondent diversement a une «volonté de culture» qui, pour les peuples, est une des formée du besoin d'être plus.

La crise qui transforme le génie romain se produit, ou plutôt les crises commencent, quand la civilisation grecque, au lieu de s'infiltrer, pénètre directement et de façon pour ainsi dire massive, et quand elle agît sur l'éducation même de la jeunesse. Ce que la Grèce introduit à Rome, c'est le jeu. Toute l'activité du Romain était utilitaire; péniblement, gravement, il accomplissait sa tâche de paterfamilias, de citoyen et de soldai; ses joies étaient rares et sévères ; il les trouvait surtout dans le devoir accompli et la réussite matérielle. Il apprend à fleurir la vie de jouissances. L'art, la littérature, la spéculation lui offrent tous leurs délices à la fois. Ce qui était divertissement, — au sens chrétien du mot— détournement du devoir, oisiveté, devient besoin.

Mais l'origine de la crise, il ne faut pas la chercher simplement dans l'importation de tout ce que le génie grec a créé. Les causes en sont multiples. Les circonstances générales de la vie romaine se sont modifiées. Des changements politiques et économiques résultent de ces transformations de la structure sociale: empire sans cesse élargi, population de la Ville sans cesse accrue, et qui peu à peu devient de plus en plus hétérogène. A. Grenier a insisté précédemment sur l'apport du paysan latin, sur les vertus et les étroitesses que Rome doit à la glèbe, et montré que, malgré la suprématie habituelle des villes dans toute l’histoire de l'antiquité, la campagne a joué ici un rôle primordial. Il fait voir, maintenant, le rôle de la grande ville que Rome est devenue, l’importance de la plèbe urbaine et, par le commerce, de l’élément étranger, de cet hostis que la masse campagnarde était disposée à mépriser ou à haïr. Dans la cité agrandie, les préoccupations humaines entrent en lutte avec les préoccupations civiques. Les arts inspirés de la Grèce et de l'Orient sont une cause d'évolution morale; mais l'accueil fait à cette inspiration est aussi l'effet des circonstances nouvelles. A. Grenier, avec beaucoup de finesse, a démêlé ces rapports complexes, ces actions réciproques des œuvres et des mœurs dans la poussée de croissance; il a précisé les rôles de la masse et de l'élite, des penseurs, des artistes, de la femme, dans cette évolution psychologique.

Période de vie intense où Rome reçoit de toutes paris et assimile, avant de réagir par un choc en retour de son pragmatisme. — En Italie, comme dans tout le bassin méditerranéen, les beaux-arts se sont hellénisés. La réception grecque a tué l'art italien, comme la renaissance de l'antiquité tuera l'art gothique. Mais ce qu'il y a eu de particulier dans le cas de Rome, — A. Grenier le remarque bien justement, —c'est la possession, sans effort, de beautés étrangères. La richesse romaine fait naître le goût des antiquités, entraîne le faste des collections qui, s'il développe le sens esthétique, favorise l'éclectisme et ne fortifie pas le génie créateur. Sur certaines œuvres, cependant, — statues, médailles, scènes historiques, — Rome continuera à mettre sa forte empreinte.

Pour la littérature, la réception eut des effets moins négatifs. Par les infiltrations italiennes, c'est le grand art de la Grèce, la tragédie, l'épopée, — où Rome pouvait trouver des inspirations assez conformes à son idéal de force morale,—qui d'abord avait pénétré chez elle. Plus tard, à la suite d'un contact direct, les Romains s'éprennent de ce que l'art grec, dans sa décadence raffinée, a de plus subtil : ils y gagnent des qualités d'élégance el d'ingéniosité qui leur étaient étrangères. Mais sous la forme alexandrine s'exprime souvent une ardeur passionnée. L'art pour l’art, le pur dilettantisme répugne à l'âme romaine. Et si de patients efforts assouplissent, enrichissent une langue primitivement pauvre et raide, le latin tirera ses plus heureuses réussites de sa concision, de sa fermeté : son triomphe sera dans le raccourci impératif de la sententia. // vient un moment, d'ailleurs, où s'établit un heureux alliage des qualités grecques et des tendances romaines. On conçoit que le jeu peut servir les fins les plus graves et les plus nobles. Auguste rehausse tous les arts en les employant à la grandeur de Rome. Avec lui, l'Empire prend pleine conscience de son passé et de sa mission ; ce qui inspire les chefs-d'œuvre, c'est la Ville impériale, — la terre, les dieux et les hommes qui l'ont faite.

Mais dans la Ville, ouverte au monde qu'elle domine, dans la mêlée des races, des appétits, des idées, la sensibilité individuelle s'est développée : tourmentée dans l'élite, grossière et violente dans la masse, elle cherchera bientôt, elle trouvera de plus en plus ses plaisirs et ses croyances en dehors de la tradition romaine — comme de l'idéal grec. Malgré la forte armature de l'État et de la religion d'Étal, la crise morale du monde antique se prépare.

Ainsi, longue prédominance de là raison pratique, souplesse d'esprit jointe à la rigidité morale et à l'énergie de la volonté; puis développement de la sensibilité, de l'imagination, du goût; puis équilibre des facultés, bientôt rompu au profit de la sensibilité:voilà ce que fait apparaître A. Grenier dans cette étude nuancée du génie romain.

Les problèmes nettement posés au début — de la formation de ce génie, de ses transformations, des facteurs internes et externes qui les produisent — sont traités avec une remarquable sûreté. Notre collaborateur, pour les résoudre, réalise la synthèse de connaissances proprement historiques et de ces « spécialités » que le « pur » historien souvent ignore ou néglige. On sent chez lui le désir de ne pas faire l'histoire trop simple et de ne pas oublier, en considérant des problèmes abstraits, la complexité de la réalité vivante. Il a de pénétrantes analyses et des portraits saisissants. L'histoire est science, on ne saurait trop le répéter. L'histoire n'est pas un art. Mais l'historien le plus scientifique peut être artiste.

henri berr.

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE La cité romaine et les civilisations italiennes.

chapitre premier. — La fondation de la ville..................

I. Le Latium et les Latins, — II. Les Sabins. — III. Les Etrusques. IV. Le synœcisme romain.

chapitre II. — L'art et la civilisation étrusques à Rome......

I. La civilisation ionienne et l'art étrusque. — II. Les monuments étrusques de Rome : le temple capitolin et la Louve du Capitole. — III. L'introduction de l'écriture à Rome. . — IV. La tradition légendaire étrusco-romaine. — V. Survivances diverses de la période étrusque dans la civilisation romaine. — VI. La population et les noms propres romains.

chapitre III. — Rome et l'Italie..............................

I. La réaction indigène : Latins et Sabins. II. Rome et les Grecs d’Italie. III. La conquête des civilisations italiennes. IV. Le développement artistique à Rome du ve au III 6 siècle. V. La monnaie romaine. VI. Appius Claudius Caecus.

chapitre IV. — L'ancienne religion romaine.................

I. La conception romaine de la divinité et les dieux principaux. II. L'organisation religieuse et les collèges sacerdotaux. III. La religion et les débuts de la littérature.

— conclusion de la première partie : Rome, l'Italie et la Grèce.

DEUXIÈME PARTIE Rome, capitale méditerranée.

chapitre premier. — Les premiers poètes....................

I. Livius Andronicus et Naevius. — II. Ennius. — III. Plaute.

chapitre II. — L'esprit nouveau et l'idéal ancien. Scipion l'Africain et Caton le Censeur. ...........................

I. Scipion l’Africain. — II. Caton le Censeur.

chapitre III. — Les transformations de l'esprit religieux.....

I. L'inquiétude religieuse à Rome pendant la seconde guerre punique.

— II. Les cultes orientaux. La Grande Mère des dieux de Pessinonte.

— III. L'affaire des Bacchanales. La réaction pontificale.

chapitre IV. — Le cercle de Scipion Emilien. Térence et Lucilius...................................................

I. Térence. — II. Lucilius.

chapitre V. — Des Gracques à Lucrèce. L'action et la pensée. -. Le stoïcisme et la révolution sociale. — II. Lucrèce.

chapitre VI. — La science et l'érudition.....................

I. La philosophie et les sciences. — II. L'astronomie et le calendrier romain. — III. La médecine. — IV. Les sciences historiques et philologiques.

chapitre VII. — La technique oratoire. Cicéron et la prose littéraire..................................................

I. L'éloquence et la rhétorique. — II. Les écoles de rhétorique. — III. La prose littéraire.

chapitre VIII. — La poésie, 268. Catulle.

chapitre IX. — L'art grec à Rome............

I. L'invasion des œuvres d'art et des artistes grecs. — II. L'art asiatique. Pergame. — III. Alexandrine. — IV. L'École néo-attique. — V. Les Écoles d'art hellénistiques à Rome. — VI. La peinture. — VII. Les premiers essais d'un art romain. Pasitelès et son école. - VIII. L'autel de Domitius Ahenobarbus. — IX. L'architecture.

conclusion du la seconde PARTIE.

TROISIÈME PARTIE Le siècle d'Auguste.

chapitre premier. — La poésie et les mœurs.................

I. La fin de l’alexandrinisme. — II. Tibulle. — III. Properce. — IV. Ovide.

chapitre II. — Auguste et la réaction nationale. Horace et Virgile....................................................

I. César et Auguste. — 11. Horace. — III. Les Géorgiques. — IV. L'Enéide. — V. Les Jeux séculaires.

chapitre III. — La connaissance et l'idée impériale. La géographie et l'histoire à Rome................................

I. La géographie. — II. La carte d’Agrippa. — III. La Germanie de Tacite. — IV. L'Histoire de Tite-Live.

chapitre IV. — L'Art augustéen.....

I. L'idéal augustéen et l'art officiel. III. L'autel de la Paix.

II. La statue d’Auguste. —

chapitre V. — La religion impériale.........................

I. La religion populaire. — II. La pensée et l'oeuvre religieuse d’Auguste. — III. Le culte de Rome et d’Auguste. — IV. Les effets de la restauration augustéenne.

CONCLUSION

Le Génie romain.............................................

I. Les dieux. II. La Cité. — III. Le Jeu. — IV. La connaissance de l’homme. — V. L'originalité romaine.

LE GÉNIE ROMAIN

PREMIÈRE PARTIE

LA CITÉ ROMAINE ET LES CIVILISATIONS ITALIENNES

CHAPITRE I LA FONDATION DE LA VILLE

J'ignore absolument, en commençant ce travail, ce qu'est le Génie romain et ne me propose pas d'autre objet que d'examiner quelques-uns des aspects successifs de la vie religieuse, intellectuelle et artistique du peuple romain. Cette revue demeurera nécessairement fort incomplète ; elle laissera de côté en particulier toute l'activité juridique qui fait l'objet d'un volume à part de cette collection (1). Peut-être cependant s'en dégagera-t-il en fin de compte quelques idées générales pouvant justifier dans une certaine mesure le titre du livre. Mais que l'on n'attende pas une théorie systématique des facultés ni même du développement romain. Ce n'est pas dans l'abstrait, c'est dans la réalité vivante des œuvres et des hommes que, suivant un plan rigoureusement historique, nous chercherons le Génie de Rome.

(1) Vol. 19 : declaheuil, Rome el l'organisation du droit.

Pour le détail des faits je me permets de renvoyer le lecteur au volume qui précède le mien (1). Sans crainte de double emploi, j'ai cru cependant devoir prendre mon sujet au jour même de la fondation de Rome. Avant de décrire l'épanouissement de la civilisation romaine, ne convient-il pas, en effet, de considérer les racines qui l'ont nourrie et de discerner autant que possible, les couches profondes où en fut puisée la sève ?

Dès son origine, le peuple romain manque d'unité. Il n'est pas une race, pas même un groupement naturel. Nous le voyons se former de la fusion d'éléments ethniques divers, artificiellement réunis suivant une formule politique et religieuse qui leur est étrangère. La matière dont il fut constitué était en majeure partie latine et sabine. Mais les Étrusques lui ont imposé la forme et ont véritablement créé le peuple.

I

le latium et les latins.

Autour de Rome, la campagne étend aujourd'hui, à perte de vue, ses landes désolées. Une herbe maigre, de bonne heure brûlée par le soleil, prête à tout le paysage une teinte grisâtre sur laquelle quelques pins parasols posent ça et là leur tache noire. Les longues files des aqueducs, des buissons d'épines poussant sur des ruines enterrées, parfois une ostérie ou un groupe de maisons avec leurs tonnelles et quelques champs, une charrette légère courant sur une route droite et blanche, animent seules cette solitude (2). L'abandon de l'homme a laissé le désert se créer aux portes d'une capitale.

Les ruines innombrables de la campagne romaine témoignent cependant que cette terre fut autrefois peuplée et florissante (3).

(1) L. homo, LXXXVI.

(2) Sur la géographie de l'Italie et du Latium, en particulier, cf. fischer, LXXIV, et H. nissen, CXV, I, p, 254 sq.; Il, 2, 1902, p. 555 sq.

(3) G. tomassetti, CLX.

Hors des murs de la ville s'alignait tout d'abord, le long des routes, la succession des tombeaux. La plupart de ces monuments sont aujourd'hui détruits ; il n'en subsiste plus guère que ceux qui au moyen âge ont pu servir de forteresse, comme le mausolée célèbre de Cecilia Metella, au bord de la Voie Appienne. Puis venaient les villas de l'aristocratie romaine entourées de parcs aux beaux vergers et aux bosquets ombreux. Plus loin, se rencontrent les ruines de petites villes, comme Gabies, grand souvenir des temps anciens, presque rivale de Rome et, par la suite, modeste municipe suburbain. A chaque pas, le long des anciennes voies, se dresse ainsi un témoin de la vie intense qui, aux temps impériaux, faisait de la campagne un vaste jardin aux portes de la ville (1). Plus anciennement encore, jusque vers le Ier siècle avant notre ère, ces espaces aujourd'hui stériles avaient été les champs qui nourrirent le peuple romain.

La terre, en effet, ne peut en cette région se passer du travail de l'homme. Seul, un labeur intense et âpre, une lutte constante, impose la fécondité à la nature. Le sol est un tuf volcanique friable dont la surface, décomposée par les agents atmosphériques, fournit une mince couche d'humus. La charrue fait l'épaisseur de la couche arable. C'est l'homme qui, véritablement, crée la terre.

Vue de loin et dans son ensemble, la campagne romaine paraît presque parfaitement plane et unie. Au sud de l'Anio, aucun cours d'eau de quelque importance n'y creuse sa vallée. Rares et modestes y sont les éminences que couronne un boqueteau. Le sol, cependant, est extrêmement tourmenté. Là où le travail humain ne l'a pas nivelé, des boursouflures succèdent à des dépressions. Des déchirures se sont fréquemment produites dans le tuf, montrant à nu la couleur rouille du sous-sol.

(1) th. ashby, The classical lopography of thé Roman Campagna, dans XIX, I, sq.

Dans ce chaos, l'eau ne trouve pas d'écoulement naturel ; elle séjourne en flaques dans les creux et, surtout, elle suinte partout au flanc de falaises minuscules. La région est, aujourd'hui encore, malsaine (1). Elle se défend par la fièvre contre les tentatives de colonisation qui, cependant, entament peu à peu sa stérilité. Pour qu'on pût y vivre autrefois, pour que cette terre fût productrice, il fallait que la volonté tenace et sans relâchement d'une population assez nombreuse ait imposé une règle aux eaux en canalisant les plus minces ruisseaux et en drainant toute la surface des champs.

Dominée par l'homme, cette terre d'apparence ingrate devient heureuse. Les établissements humains qui se risquent dans ce désert y font rapidement figure d'oasis. On en peut citer comme exemple l'abbaye de Tre Fonlane à quelques kilomètres au sud de la Porte Saint-Paul. De magnifiques eucalyptus qui absorbent l'humidité du sol et chassent les moustiques porteurs dus germes fébriles abritent les clôtures monacales derrière lesquelles se devine l'ampleur de profonds vergers. Le travail l'emporte sur l'hostilité de la nature.

Pour qu'elle devînt une nourricière que se disputèrent les hommes, la campagne romaine dut tout d'abord bénéficier des efforts colonisateurs de nombreuses générations. Les premiers occupants eurent à la conquérir sur elle-même. Leurs successeurs, durant toute l'antiquité, se trouvèrent contraints de continuer sans relâche leur rude surveillance.

L'une des découvertes archéologiques les plus surprenantes de la fin du sixième siècle a été celle de tout un système de drainage développé sous toute la surface de la campagne romaine et dans la majeure partie du Latium jusqu'aux Marais Pontins. Ces canaux, à vrai dire, étaient connus de tout temps. Bon nombre sont aujourd'hui à ciel ouvert, leur voûte s'étant effondrée.

(1) La malaria semble cependant ne dater, en Italie, que du III éme siècle avant notre ère. Elle serait d'origine africaine et aurait été introduite dans la péninsule par les soldais d'Hannibal. Cette maladie ne serait pas étrangère à la dépression des foules de la Rome impériale et à leurs sursauts de méchanceté. Cf. H. stuart jones, R. Ross,G. Ellet CLIII.

Tous paraissent a voir été creusés en tunnels, au moins dans la partie moyenne et supérieure de leur cours; beaucoup sont encore souterrains, soit en entier, soit dans des portions plus ou moins longues, et leurs regards excitent chez les paysans une curiosité mêlée de peur. Des savants les avaient examinés, des ingénieurs en avaient dessiné quelques relevés ; la destination en demeurait incertain. Un membre de l'Ecole française de Rome, de la Blanchère, y reconnut un travail de canalisation, certainement antique, poursuivi au cours de l'époque romaine, mais dont l'origine semble remonter beaucoup plus haut que la période historique. L'entreprise de ces drainages daterait de la plus ancienne occupation du sol latin (1). Ces étranges galeries,- hautes d'environ lm,50, larges de Om,70à 1 mètre, voûtées mais non maçonnées, taillées à même dans le tuf, s'enfoncent sous terre, en certains points, jusqu'à plus de 15 mètres. Elles ne suivent jamais le fond des vallées, mais sont toujours adossées à l'une des pentes, passant fréquemment de l'une à l'autre, parce que les gens qui les ont creusées se préoccupaient de suivre les veines d'eau du côté où elles se présentaient les plus riches. L'ensemble, croisé, superposé quelquefois en deux étages, ramifié et branchu comme le système veineux d'un mammifère, embrasse toute la région des tufs latins, le bassin inférieur du Tibre, celui de l'Anio et toutes les pentes inférieures des Monts Albains jusqu'aux Marais Pontins. « Tout est fait, remarque de la Blanchère, avec une unité d'ensemble, une sûreté de conception, une justesse d'exécution qui font ressembler ce grand travail à l'œuvre instinctive et parfaite d'une colonie de castors ou d'une république de fourmis... Et je ferai la remarque qu'une telle œuvre ne saurait être le produit d'efforts individuels ; tout s'y tient, tout montre un plan d'ensemble. C'est un travail qui n'a pu être fait que tout à la fois pour chaque bassin général. »

(1) de la blanchère, La malaria de Rome et le drainage antique, dans X, II, 1882, p, 94 sq. ; XXXII.

Privé de tout système naturel d'écoulement, le pays latin, à l'origine, n'était pas habitable. Ce vaste drainage a été fait pour qu'il le devînt. C'est lui qui, à l'époque antique, assainissait la campagne et la maintenait dans un état de fertilité et de salubrité sinon remarquable, du moins suffisant. C'est ce travail, aussi, qui dut fixer au sol et y maintenir la plus ancienne population, celle qui l'avait entrepris et qui, seule, en vertu d'une expérience atavique, était capable de l'entretenir et de le poursuivre. Le bas pays latin demeura, vraisemblablement de tout temps, la propriété des autochtones qui en avaient créé la fertilité. Cette lutte perpétuelle contre la nature, poursuivie durant des millénaires, a formé la race, dure, patiente et attentive, perpétuellement en éveil contre le danger caché, recommençant sans connaître le découragement l'œuvre abîmée par l'orage ou l'accident, soumise, parce que l'intérêt et la vie de chacun en dépendent, à la discipline du groupe social. Si l'homme a fait sa terre, la terre aussi a créé les qualités de ses hommes.

Mais la plaine qui nourrissait le Latium ne le commande pas. La montagne la domine. Du côté de l'est, de tous les points de la campagne romaine, s'aperçoit la masse des Monts Albains fermant l'horizon. C'est sur ces hauteurs que les peuples latins avaient leur centre politique et religieux. La montagne d'Albe est leur Ida. Jupiter y résidait. Chaque année les représentants des trente peuples de la plaine se rendaient à son sanctuaire du haut lieu pour y célébrer la fête fédérale et, en signe de communion, recevaient une part de la chair des victimes. Le dieu national avait donné la suprématie sur tout le peuple à la ville située le plus près de lui. Albe la Longue fut longtemps la capitale du Latium. Elle n'a laissé aucune trace matérielle. Mais, dans la mémoire des hommes, son souvenir survit à sa ruine.

Le contraste est profond entre l'austère nudité de la plaine et l'aspect de la montagne. Volcans éteints, les Monts Albains ont toute la fécondité naturelle des terres; jadis brûlées. La végétation couvre leurs flancs; arbres fruitiers, olivier, vigne encadrent la blancheur des villages. De vastes prairies et des bois couvrent leur sommet. De grands lacs, les lacs d'Albano et de Némi, occupent d'anciens cratères, l'un clair et dégagé, l'autre assombri par les forêts qui l'enserrent. L'eau, bien séparée des terres, s'écoule des sources en frais ruisseaux. Autant la nature est sévère au pied des monts, autant elle se fait accueillante dès qu'on les aborde. La montagne représente le pays heureux du Latium.

Lorsque, du haut des Monts Albains, on contemple l'étendue des terres jusqu'à la mer, on comprend la signification vraie de l'indication conservée par Denys d'Halicarnasse sur le peuplement du pays.

Aussi loin que remonte la mémoire des hommes, le territoire de Rome fut occupé par les Sicules, race barbare et autochtone. Mais plus tard, après de longues guerres, les Sicules furent repoussés par les Aborigenes qui s'emparèrent de tout le territoire entre le Tibre et le Liris. Ils y établirent leurs stations aux points les plus forts et y sont toujours demeurés sans avoirjamais été chassés par d'autres. Il leur est seulement arrivé de changer de nom. Sous le roi Latinus, vers le temps de la guerre de Troie, les Aborigènes, commencèrent à s'appeler Latins. Seize générations plus tard, lorsque Romulus eut fondé Rome, ils prirent le nom de Romains (1).

Les lieux les plus forts et les plus attrayants, les Monts Albains, furent l'acropole d'où ces Aborigènes envahisseurs commandaient aux autochtones de la plaine.

Si les gens du bas pays étaient de patients agriculteurs, les conquérants étaient, ajoute Denys, surtout des pâtres et des brigands. La population du Latium primitif résulte de la fusion de ces deux éléments. Les uns avaient besoin des autres. Les laboureurs de la plaine étaient seuls capables d'en entretenir la fertilité ; les seigneurs de la montagne étaient seuls en mesure de défendre les travailleurs. Les deux régions se complétaient.

(1) dion. halic., I, 9.

Le peuple latin nous apparaît donc comme l'union de la patience paysanne et de l'esprit d'aventure et de violence de pâtres batailleurs.

Un de ces bergers des Monts Albains aurait été, selon la légende, le fondateur de Rome. Mis au ban de sa patrie, Romulus aurait réuni d'autres fugitifs et, aux confins du Latium, sur les bords du Tibre, se serait établi avec eux sur l'un des sommets du Palatin. Cette colline était sans doute un pâturage dès longtemps fréquenté, au moins pendant l'hiver, par les troupeaux d'Albe : elle doit son nom au dieu ou à la déesse des troupeaux, Palès. Elle devint un jour le siège d'un village, modeste colonie de la capitale fédérale de la nation latine.

II

les sabins.

Au nord et à l'est du massif Albain, séparées de lui par la dépression où passe la route qui conduit vers l'Italie du Sud, s'élèvent les montagnes de la Sabine. Les hauteurs de Tivoli continuent, à l'est, le cercle qui terme l'horizon romain. Puis vient le sommet de Palombara sabina; enfin, au nord même de Rome, le Soracte imposant. Au pied de ces montagnes et en arrière d'elles s'étend la Sabine, pays de coteaux accidentés et de Irais vallons, excellente terre de culture qui nourrît de tout temps une forte race de paysans.

Comme les Latin», les Sabins appartenaient à la grande famille des envahisseurs indo-européens. Qu'ils aient été, comme les Latins eux-mêmes, plus ou moins mélangés d'autochtones, qu'ils se soient trouvés en rapports plus ou moins suivis avec les peuples de la côte adriatique et, par eux, contaminés d'influences balkaniques, peu importe (1). Ce que

(1) Sur les Sabins, cf. A. PiGASiOL, CX.XX, particulièrement p. 33 sq. M. Piganiol attribue aux Sabins une origine illyrienne qui ne paraît pas confirmée par ce que l'on sait de leur langue.

l'on sait de leur parler en fait des cousins des Latins et des frères des Samnites, qui portent d'ailleurs le même nom qu'eux : Safini. Le dialecte de tous ces peuples, que les Grecs de Campanie désignaient du nom commun et impropre d’Osques, tient le milieu entre le latin, le plus ancien, semble-t-il, des parlers italiques de la Péninsule, et l'ombrien, le plus récent (1).

Comme les bergers d'Albe, ceux de la Sabine devaient, pendant l'hiver, venir chercher en plaine des pâturages pour leurs troupeaux. La tradition mentionne des habitants de Cures en Sabine qui auraient eu un établissement sur l'une des collines voisines du Tibre, le Quirinal, ainsi nommé en souvenir de leur patrie. Les Sabins se trouvaient ainsi tout voisins des Latins du Palatin. Une dépression marécageuse parcourue par un petit ruisseau les séparait; c'était celle qui fut plus tard le Forum. Le lacus Curtius y conservait le souvenir du marais primitif. Quant au ruisseau, il fut capté plus tard par la Cloaca Maxima, canal de drainage analogue à ceux de toute la campagne latine. C'est là que la légende place les combats épiques entre les Romains de Romulus et les Sabins de Tatius. Il ne s'agissait, fort probablement, que de querelles de pâtres pour des bêtes volées ou quelque enlèvement de femmes.

En face des Latins du Palatin, les Sabins du Quirinal paraissent représenter un élément d'ordre et de régularité. Les premiers ne seraient que des fugitifs, un ramassis de forbans ayant rompu tout lien avec leur peuple, sans autre tradition que celles qu'ils se créaient à eux-mêmes. Les autres apportaient sur le Quirinal le souvenir et les cultes de leur patrie sabine. Ils étaient le populus Quiritium, les fidèles de Mars sabin. Ils avaient leurs coutumes et leurs lois. C'est ce contraste que symbolise l'opposition entre Romulus et Numa, l'un exclusivement guerrier, l'autre prêtre des dieux, inspiré par Egérie et sage législateur du peuple.

(1) Cf. J. vbndryes, La place du latin parmi les langues indo-européennes, XXIV, 2, p. 90-103.

Avec lui, semble-t-il, une communauté équitable réunit les deux villages d'origine diverse. Les voisins devenaient frères.

Des villages même fraternellement unis ne font cependant pas une cité (1). Entre l'établissement de Romulus sur le Palatin, l'union avec les Sabins de Tatius et l'existence de Rome, il faut admettre une série de faits nouveaux dont la légende ne nous a conservé qu'un souvenir confus mais qui semble correspondre à la prise de possession de l'emplacement de Rome par les Etrusques et à la fondation de la ville suivant les rites de l'Etrurie. Cette fondation est la véritable origine de Rome.

III

les étrusques.

Autour de Rome, nous trouvons les Etrusques installés dès le VIIIème siècle à Caere (Cervetri), port actif et ancien, fondé jadis, nous dit-on, par les Pélasges, et à Veies, entre la mer et le Tibre. Un peu au nord, dominant le Tibre, ils occupent Faléries et Narcé. A l'est de Rome, sur la bordure des montagnes sabines, Préncale (Palestrina) apparaît soumise à leur influence. Dans les monts Albaius, Tusculum, comme l'indique son nom, est une fondation étrusque. Il en est de même de Velletri au sud des montagnes. A la fin du VIIIème siècle l'Etrurie enserre le Latium de toute part et, par le Janicule, touche Rome.

C'est à Rome même que la route unissant l'Italie du centre à celle du sud franchit le Tibre (.2).

(1) Sur l'emplacement des anciens villages romains, cf. homo, LX.XXVI, chap II §2.

(2) Sur l'importance du pont du Tibre, dans tout 1e cours de l'histoire de Rome jusqu'aux temps modernes, on lira avec intérêt le brillant article de M. V. BERARD : Rome intangible, dans la Revue de Paris, oct. 1903; particulièrement p. 887-888.

Les relations entre les Étrusques et l'Italie méridionale animèrent bientôt ce passage d'une circulation de plus en plus intense. La voie de mer, le long des côtes fut, sans aucun doute, la première fréquentée. Elle demeura en usage pour les marchandises pondéreuses. Les minerais, les lingots de métal, les céréales de l'Etrurie durent, de tout temps, voyager par eau ; les bateaux pouvaient charger, comme fret de retour, les grands vases remplis de vin ou d'huile qui abondent à Caeré dès le début du VIIe siècle. Mais pour les objets de peu de poids et de grande valeur, bronzes laminés, bijoux ou autres, il y avait tout avantage à éviter les risques nombreux et divers de la mer (1). Bien des caravanes étrusques durent donc s'acheminer par terre et se présenter au pont du Tibre.

Le pont Sublicius, le premier et longtemps le seul des ponts de Rome, en vint ainsi à jouer un rôle capital dans la vie italienne. On sait le caractère sacré que lui conserva l'âge classique. Construit en bois, il n'admettait aucun clou de fer; on ne devait, même pour le réparer, employer aucun instrument de métal. Ces survivances de temps très anciens paraissent lui attribuer une antiquité supérieure à celle de Rome et des Etrusques eux-mêmes. Mais son importance date de l'époque qui développa le commerce. Autour de lui, sur la rive gauche du fleuve, durent s'établir des gîtes d'étape, des caravansérails, des dépôts de marchandises, tous les menus négoces et les petites industries qui vivent du roulage. L'emplacement de Rome devenait ainsi une tête de pont commerciale de l'Etrurie.

Du haut de leurs villages, au sommet des collines romaines, les indigènes, agriculteurs ou bergers, durent s'intéresser peu à peu à ce mouvement qui se déroulait à leurs pieds et pouvait contribuer à les enrichir. Puis, à mesure qu'elle s'intensifiait, la vie commerciale prit la prépondérance jusque chez eux. Des rives du fleuve, l'influence étrusque gagnait peu à peu les hauteurs.

(1) L«s pirates d'Antium ont eu longtemps fâcheuse réputation. Le cap Circé l'a toujours conservée.

Un jour vint où l'élément étranger se sentit assez puissant pour commander. Il transforma les agglomérations de hasard constituées sur les collines en une ville régulière soumise à son autorité. Il en fit une cité calquée sur le modèle des siennes.

IV

le synoecisme romain.

La fondation des villes marque, dans la civilisation antique, un moment capital. La cité a dominé toute la vie sociale et politique, on peut même dire, jusqu'à un certain point, la vie intellectuelle et morale de l'antiquité. Sa civilisation a été une civilisation urbaine. L'âge classique commence au moment où apparaissent les villes ; le monde antique meurt lorsque les invasions barbares les ruinent et donnent la prépondérance aux campagnes.

Une ville, dans l'antiquité, n'est pas une agglomération de hasard ou qu'ont déterminée seulement des circonstances topographiques et des conditions matérielles. Elle naît, en un jour, d'un acte de volonté précis, d'une pensée à la fois politique et religieuse. Cette pensée en fixe la forme, elle règle tous les traits de son organisation, elle s'exerce de façon profonde et constante sur les habitants de la cité. La vie de la cité est leur vie, sa puissance fait leur prospérité et cette idée s'impose à eux dans les moindres détails de l'existence. Le citoyen tient de la ville et de ses dieux tous ses droits, il leur doit en retour toute son existence. Comme la ville dresse son acropole au-dessus des campagnes, comme elle se trouve séparée par ses murailles du territoire environnant, de même le citoyen se trouve séparé des non-citoyens et élevé au-dessus d'eux. Nulle part ce sentiment n'apparaît plus puissant qu'à Rome ; il occupe dans l'âme du Romain une place éminente qui fait l'ardeur mais aussi l'orgueil et l'étroitesse de son patriotisme. D'où lui vient cette conception si fortement caractérisée de l'organisation politique et sociale?

Les Grecs ont connu eux aussi le régime de la cité. Fustel de Coulanges a décrit le processus normal de sa formation (1). A l'origine, montre-t-il, la plupart des villes furent habitées par bourgs séparés et certaines d'entre elles, Sparte, Delphes, par exemple, en sont toujours demeurées à ce stade primitif. Mais d'autres, comme Athènes, prirent soin de réunir dans une acropole commune les divinités protectrices des bourgades anciennes et de faire de cette citadelle le centre d'une agglomération d'un type nouveau. Autour du sanctuaire commun, les villages jadis indépendants ne furent plus que les quartiers d'un même tout obéissant à la même loi. L'acte qui créait ainsi la ville s'appelait le synœcisme.

Sur les côtes de Sicile et de l'Italie méridionale, les colonies grecques, dès la fin du VIIIe siècle et surtout au cours du VII6 siècle, introduisirent la forme urbaine. Mais à la même époque, peut-être même un peu antérieurement et en tout cas hors du cercle de leur influence, dans l'Italie centrale occupée par les Etrusques, nous voyons se constituer des cités. La plupart semblent résulter d'un groupement de villages primitifs autour d'une acropole nouvelle et à l'intérieur d'une enceinte commune (2). Est-ce là un type d'établissement italique dont on devrait reconnaître les premiers exemples dès l'âge du bronze dans les stations sur pilotis en terre ferme de la plaine de Pô? Nous n'en croyons rien. Comme la tradition romaine, qui a conservé intacts jusqu'à l'époque impériale les vieux rites de fondation des villes, les prétend empruntés aux Etrusques,

(1) LXXVIII, 3, 3, p. 157.

(2) Les cimetières primitifs relevant de ces anciens villages se trouvent dispersés parfois à assez grande distance du centre postérieur. La topographie de Corneto-Tarquinies et de ses nécropoles est typique à cet égard. Cf. von duhn, CLXXII, p. 310-312.

nous préférons reconnaître dans la forme urbaine le type même de la civilisation introduite en Italie par les Étrusques (1). Ces rescapés des vieux empires orientaux de l'Asie antérieure et les Grecs de la période ionienne auraient, indépendamment les uns des autres et avec des variantes notables, emprunté la conception de la ville aux traditions asiatiques. C'est bien suivant le rite étrusque que fut fondée Rome.

Suivons le récit que, d'après Denys d'Halicarnasse et Plutarque, Fustel de Coulanges fait de la cérémonie (2). Après avoir purifié le peuple en le faisant sauter à travers la flamme légère d'un feu de broussailles, le héros fondateur vêtu de la lourde chape brodée que nous montrent les peintures étrusques, tenant en main le lituus, bâton à crosse recourbée, insigne de ses fonctions sacerdotales, a consulté les dieux. Debout au sommet de l'une des collines, il a observé le vol des oiseaux. Les augures ont été favorables ; les dieux approuvent son dessein. Au milieu du silence religieux de ses compagnons, il a accompli les sacrifices aux dieux du ciel, à ceux de la terre et de l'eau et à ceux du sous-sol, consacrant l'acropole où vont désormais résider les divinités protectrices de la cité. Cette acropole, à Rome, ce n'est ni la colline latine du Palatin ni la colline sabine du Quirinal; c'est le Capitole. Les dieux qui y règnent ne sont ni les dieux latins ni les dieux sabins ; c'est la triade étrusque, Jupiter trônant entre Junon et Minerve. Les Étrusques, nous apprend la tradition, ne considéraient une ville comme régulièrement fondée que si elle possédait les trois temples de Jupiter, de Junon et de Minerve (3). Le Capitole avec son temple à triple demeure est donc bien une acropole étrusque.

(1) nissen, CXVI, p. 79-108; thulin, CLVIII, 3, p. 3-41; greniei LXXXI, p. 91 sq.

(2) LXXVIII, 3, 4, p. 151 sq.

(3) serv., ad Aen., 1, 422. Cf. mueller-deecke, CXIV, 2, p. 150.

Du haut de leur acropole, les dieux à qui est confiée la garde de la ville doivent pouvoir contempler tout leur domaine, et

l'enceinte sacrée des remparts, et le fleuve au fond de la vallée, et la plaine jusqu'aux montagnes (1). Sous l'œil des dieux, le fondateur va donc déterminer le périmètre de la ville et séparer rigoureusement son sol de la terre étrangère. Il attelle d'une vache et d'un taureau blancs, la vache étant placée du côté de l'intérieur de la ville, la charrue au soc de bronze et, la tête voilée, récitant des formules, suivi de ses compagnons silencieux, il trace le sillon primordial. A mesure que le soc soulève les mottes, on les rejette soigneusement à l'intérieur de l'enceinte pour qu'aucune parcelle de cette terre sacrée ne reste hors du pomœrium. Le sillon est interrompu à l'emplacement marqué pour les portes, car nul ne devra oser le franchir, nul ne pourra toucher aux murailles qui lui succéderont; pour les réparer, il faudra des sacrifices expiatoires et la permission expresse des dieux.

De l'emplacement ainsi délimité, le fondateur a pris possession au nom des dieux. Il l'a consacré en orientant suivant les points cardinaux les artères principales de la ville future. A cet effet il a planté vers le point central la baguette dont la première ombre, au lever du soleil, doit donner la direction exacte delà voie est-ouest, du decumanus. Avec le lituus il a tracé sur le sol une ligne parallèle au cours du soleil, puis une perpendiculaire, qui a donné la ligne cardinale parallèle à l'axe nord-sud du firmament. La découverte récente d'un membre de l'Ecole française de Rome, M. A. Piganiol, a reconnu au Forum, parmi le chaos des fondations superposées, les traces de ce decumanus et de ce cardo primitifs. Le decumanus partait, à l'ouest, du temple de Saturne au pied du Capitale ; traversant la basilique de Constantin, il aboutissait, à l'est, au Tigillum sororium, cet arc d'expiation légendaire sous lequel on avait fait passer Horace vainqueur des Curiaces mais meurtrier de sa sœur. Le cardo prenait son origine, au nord, à la Porta Janualis, dans le voisinage du Forum de Nerva, et venait finir à la Porta Romanula, au pied du Palatin.

(1)Vitruv., de Arch., 1, 7 ; 4, 5.

Les deux voies se croisaient a l'emplacement marqué plus tard par le mystérieux puteal Libonis, tout près du temple de Vesta (1). C'est en ce point qu'avait été plantée la baguette d'orientation du fondateur. Les trois portes correspondent bien au chiffre fixé par le rituel étrusque (2).

La consécration du sol par l'orientation représente une idée spécifiquement étrusque, parallèle à celle qui inspire l'haruspicine, c'est-à-dire la lecture des volontés des dieux dans les entrailles des animaux immolés. En voici la substance.

La consécration en général est censée imprimer matériellement l'image de la pensée divine dans la chose consacrée. La victime, au moment du sacrifice, porte ainsi dans la partie la plus sensible de son corps, dans ses entrailles et particulièrement dans son foie, l'ordre et comme la figure de l'univers. L'haruspice qui sait l'y apercevoir peut donc, d'après l'état des organes, découvrir la volonté des dieux et donner aux hommes d'utiles conseils. De même la cité, séjour des dieux et espace de terre qui leur est consacré, doit reproduire dans ses traits essentiels le plan divin du monde (3).

Ce plan apparaît, clairement manifesté aux yeux des hommes, dans le cours du soleil et par les quatre points cardinaux. Séjour des dieux, comme le ciel, la terre consacrée devait donc elle aussi être divisée en quatre régions. Toutes ces doctrines, l'haruspicine comme l'orientation, viennent aux Etrusques du plus ancien Orient. On connaît la formule babylonienne exprimant emphatiquement la puissance du souverain: roi des quatre régions.

(1)A. piganiol, Les origines du Forum, dans X, 38, 1908, p. 233-282; cf. CXXX, p. 298,

(2)Serv.. ad Aen., I, 422. Cf. mueller-.deecke:, CX1V, 2. p. 43. Les Etrusques exigeaient dans une fondation régulière trois temples et trois portes.

(3) G. Blecher, XXXII; G. thullin, CLX et CLVIII.

Babylone, d'après la description d'Hérodote, était divisée en quatre régions par deux grandes voies rectilignes (1). A l'époque impériale, le culte des quatre vents est un apport des religions orientales. En Etrurie, l'orientation suivant les points cardinaux se reconnaît au moins dans les villes neuves créées de toutes pièces par les Etrusques (2) ; dans les autres, elle doit se trouver cachée comme elle l'était à Rome, en quelque point particulier de la cité. A l'époque classique, l'établissement du decumanus, voie principale courant de l'est à l'ouest à travers la cité et son territoire, et du cardo, voie nord-sud, reste le principe de tout arpentage; il est le premier acte de l'établissement d'un camp militaire ou d'une colonie (3).

Un autre rite d'origine étrusque et orientale se trouve encore mentionné à l'occasion de la fondation de Rome ; c'est l'aménagement du mundus. Romulus, dit Fustel de Coulanges, creuse une petite fosse de forme circulaire ; il y jette une motte de terre qu'il a apportée de la ville d'Albe. A son exemple, chacun de ses compagnons vient y jeter un peu de terre apportée de son pays d'origine, « pour que chacun pût dire en montrant la place nouvelle adoptée par le fondateur : ceci encore est la terre de mes pères : terra patrum, patria, ici est ma patrie car ici sont les mânes de ma famille ». Le mundus, en réalité, est une bouche d'enfer, une communication établie entre la surface du sol, séjour des vivants, et le monde souterrain, demeure des morts. En l'ouvrant, le fondateur appelle la foule des mânes ancestraux et tous les esprits quels qu'ils soient qui occupent le sous-sol à reconnaître la ville qui s'installe, il leur demande leur agrément et cherche leur bienveillance pour sa création. Dans la suite, le mundus est ouvert chaque année à certains jours : mundus patet, jours néfastes durant lesquels les mânes invisibles des hommes qui ont autrefois vécu et qui reposent dans le sol se répandent parmi les vivants ; les portes des maisons doivent rester ouvertes afin

(1) herodote, 1,180.

(2) grenier, LXXXI, p. 95, 112.

(3) nissen, CXVI.

qu'ils puissent entrer et se réchauffer aux foyers ; il faut se garder de les irriter, puis à la fin du jour les morts regagnent leur demeure souterraine et le mundus est fermé à nouveau (1).

Certaines peintures de tombes étrusques (2) et de nombreux vases peints de même provenance nous offrent des représentations du mundus. C'est un puits dont on voit parfois sortir une forme humaine à tête de loup et aux mains crochues figure du dieu étrusque de la mort, qui se saisit d'un vivant. On croit pouvoir reconnaître des mundus dans certains puits voûtés en forme d'entonnoir renversé trouvés dans quelques villes étrusques (3). « Autant que je puis savoir par ceux ont pénétré dans un mundus, disait Caton, la construction en rappelle la voûte du ciel qui est au-dessus de nous. » Italie, on verse dans le mundus le sang des victimes, car les morts sont avides du sang qui leur infuse un semblant de vie, on exécute devant leur bouche des danses pour réjouir les mânes, en prenant soin, à l'aide d'une ombrelle, que le soleil ne pénètre pas dans leur sombre séjour; on y entasse comme offrande des fragments de métaux précieux (5). Ainsi, de nos jours, nous avons conservé l'habitude d'insérer quelque monnaie dans les fondations de nos édifices, survivance incomprise des offrandes propitiatoires aux esprits infernaux du mundus. Ces rites, en partie au moins, viennent de l'Orient. Une inscription chaldéenne de Khorsabad, relatant la fondation du palais de Sargon, mentionne qu'à la base du futur édifice « le peuple jette ses amulettes » (6).

Tous les dieux ainsi évoqués et pris à témoins, la triade capitoline contemplant du haut de son acropole les habitations

(1) macrob., d'après varron, Sat., 1, 16, 18; festus, 154, 157.

(2) Tombe Stackelberg; à Corneto.

(3) Par exemple à Marzabotto dans l'Apennin, non loin de Bolo grenier, LXXXI, p, 102.

(4) Ap. festus, 157.

(5) tac., Hist., 4, 53.

(6) thulin, CLVIII, p. 9.

et l'enceinte dont la garde lui était confiée, les mânes infernaux répandus en foule hors du mundus béant, le plan intérieur tracé conformément au plan divin du monde, le territoire de la ville séparé du pays environnant par la coupure nette du sillon, la cité se trouvait régulièrement fondée. Elle était un organisme complet et une chose sainte. L'accomplissement des rites lui conterait la vie et le droit de commander aux hommes. Les hasards confus des temps anciens étaient périmés, un âge nouveau commençait sous les auspices d'une civilisation nouvelle.

La date, au moins approximative, de cet événement capital nous est fournie par le sol même du Forum, Le synœcisme fut marqué, nous l'avons vu, par l'occupation de cette dépression, primitivement marécageuse, qui formait le centre des principales collines : Capitole, Palatin et Quirinal. Jusque-là, elle avait servi de cimetière aux villageois des hauteurs voisines. Le moment où le Forum cessa d'être une nécropole correspond évidemment à son inauguration comme centre de la ville.

Les tombes primitives, découvertes au Forum dans les dernières années du xixe siècle devant le temple d'Antonin et de Faustine (1), se classent en deux groupes chronologiquement bien distincts. Les plus anciennes contiennent des cendres enfermées dans un ossuaire de terre grossière. Le mobilier funéraire se compose de un ou deux petits vases de fabrication locale et de quelques fragments de bronze. La poterie, analogue à celle des Monts Albains et des plus anciennes tombes à puits de Toscane, date des Xe et VIIIe siècles avant notre ère. Ces premières sépultures marquent le début de l'occupation des collines romaines. Le second groupe est caractérisé par des fosses plus vastes contenant les restes de cadavres inhumés.

(1) G. pinza, X.IV, 15 (,1905)) col. 274 sq. La necropoli dell ‘Argileto.

Les squelettes sont parfois enfermés dans un cercueil rudimentaire formé des deux moitiés évidées d'un tronc de chêne. Ce mode de sépulture est plus récent que le premier. Il est daté par la présence de quelques vases d'importation grecque appartenant aux séries anciennes, géométriques et protocorinthiennes. Les dernières tombes du Forum sont donc postérieures au début, de la colonisation grecque en Italie et des relations commerciales entre la Campanie et l'Etrurie. Elles ne sauraient remonter au delà du VIIesiècle; elles datent même plutôt de la seconde que de la première moitié de ce siècle.

En fixant à l'an 754, exactement au 21 avril de cette année, la fondation de Rome, la chronologie traditionnelle est donc en retard ou en avance. Elle est certainement en retard d'au moins un siècle s'il s'agit de l'établissement du village du Palatin et en avance d'à peu près autant si elle entendait dater le synœcisme des villages romains. S'il est dans l'histoire romaine une date qui puisse concorder à peu près avec cet événement, c'est celle de 614 à laquelle la tradition place l'arrivée à Rome de l'Étrusque Tarquin, fils de Démarate Corinthien. Mais il est vain de demander à la légende des précisions de ce genre.

L'occupation des collines romaines par de petits groupes de bannis, de bergers ou de cultivateurs, ne représente en somme qu'un épisode médiocrement significatif de la préhistoire italienne. Le fait important, celui qui marque vraiment le début d'une ère nouvelle c'est l'apparition sur ces collines d'une cité conforme au type que le progrès général multiplie à ce même moment sur tous les rivages de la Méditerranée.

Des rites religieux constitués, entre autres éléments, d'idées empruntées aux plus anciennes traditions de l'Orient consacrent sa fondation. Une pensée politique étrangère, l'expansion étrusque, groupe les forces ethniques indigènes et les organise. Les conditions économiques, le développement de la richesse italienne par l'industrie et le grand commerce, prêtent au pont du Tibre une importance qui ne fera que croître. Les citoyens de la ville nouvelle se trouvent ainsi arrachés à l'isolement des temps anciens; un horizon plus large s'ouvre à leurs yeux; ils vont être amenés à prendre conscience d'eux-mêmes et à se mêler de façon de plus en plus active à la vie et au mouvement de la civilisation dans toute la péninsule.

La synœcisme des villages, c'est véritablement l'éclosion du peuple romain et comme le premier chaînon de la tradition religieuse, politique et intellectuelle qui va se poursuivre désormais jusqu'à la fin des temps antiques. Le jour où la triade étrusque fut installée au Capitole, où le Forum fut marqué par l'orientation de ses artères comme le centre sacré de la ville, où, suivant un plan méthodique, fut tracée la première enceinte, où des cérémonies solennelles sanctionnèrent pour les dieux et les hommes l'image raisonnée et voulue d'une cité, ce jour-là fut vraiment celui de la naissance de Rome; il marque l'origine du développement et du génie romain.

CHAPITRE II

L'ART ET LA CIVILISATION ÉTRUSQUES A ROME

I

la CIVILISATION IONIENNE ET L'ART ÉTRUSQUE.

Le VIème siècle avant notre ère est l'époque du plein développement de la civilisation ionienne. En Asie Mineure et dans les îles de la mer Egée, de grandes villes, enrichies par le commerce et l'industrie, donnent aux arts, aux lettres et aux sciences un essor qui marque le début du rayonnement grec (1). En Occident, l'éclat de la civilisation étrusque reflète la lumière qui vient d'Ionie. De grandes villes industrielles et commerçantes emploient leur richesse à embellir la vie. L'architecture, la sculpture, la peinture, la ciselure et les bijoux, les beaux vases de terre ou de bronze, les parfums, le vin, les riches vêtements, les jeux, la musique, transforment, en Italie, la rudesse indigène. Les vaisseaux ioniens fréquentent les ports étrusques, comme les marins étrusques, commerçants et pirates, sillonnent les mers d'Ionie (2). Les produits importés se mêlent en Etrurie aux fabrications indigènes, si bien qu'il est la plupart du temps difficile de distinguer les uns des au très. D'ailleurs des artistes grecs viennent couramment s'installer chez les Étrusques et travailler pour eux, chez eux (3).

(1) A. Jardé, LXXX.VII, p. 233 sq. P. ducati, LXV, p. 138 sq.

(2) MUELLER-DEBCKE, CXIV 1, p. 27l Sq.

(3) kortE, art. Etrusker, CXXVII, p. 745. plin,, N.h-, XXXV, 152,

Plus lourde, moins délicate et de moindre envergure, sans doute, que la civilisation ionienne, celle de l'Étrurie à cette époque apparaît tout aussi riche et peut-être encore plus luxuriante. Jamais peut-être l'Italie n'a ressemblé d'aussi près à la Grèce.

Rome est à ce moment une grande ville, fondée par les Étrusques et gouvernée, en tout cas, par des tyrans étrusques. Si l'on en croit ses historiens, c'est durant cette période, la période royale, qu'auraient été fixées ses lois civiles, militaires et religieuses; c'est à ce temps que remonterait l'origine de la prépondérance romaine dans le Latium. Dans ces traditions, il est difficile, faute de documents, de faire la part de la vérité et celle des exagérations dues à l'orgueil d'une antiquité vénérable. Contentons-nous de noter ici quelques-unes des traces que cette ancienne domination des Etrusques a laissées à Rome.

II

LES MONUMENTS ÉTRUSQUES DE ROME : LE TEMPLE CAPITOLIN ET LA. LOUVE DU CAPITOLE.

La civilisation des grandes villes d'Étrurie nous est révélée surtout par les tombes disséminées autour de leur emplacement. A Rome, les sépultures pouvant se rapporter à la période royale font entièrement défaut. Divers cimetières ont été explorés sur les pentes extérieures de plusieurs collines romaines, à l'est de l'Esquilin, au nord-est du Quirinal, sur le versant sud-ouest du Caelius et jusque dans la vallée Murcia, entre le Palatin et l'Aventin (1). Aucun ne comble la lacune séparant les modestes puits archaïques antérieurs à l'histoire, des inhumations du IVème ou du IIIème siècle avant notre ère. Les agrandissements successifs de Rome ont sans doute fait disparaître, dès l'antiquité, les plus encombrantes parmi les sépultures qui entouraient la ville, c'est-à-dire, précisément, les tumuli et les chambres funéraires de type étrusque.

(1) G.Pinza, XIV 15, col. 265.

Parmi les monuments d'architecture civile ou religieuse pouvant remonter à cette période, la plupart ont naturellement disparu. Ceux qui ont été conservés et que la tradition attribuait aux rois ont été tellement remaniés qu'ils sont devenus méconnaissables et que la critique y trouve d'excellentes raisons de les rapporter à des époques beaucoup moins anciennes. On discute, par exemple, sur ce que pouvait être primitivement le Tullianum, au pied du Capitole, cette prison utilisée dès l'ancienne république, dont le moyen âge fit la prison Mamertine et qui aurait été construite, comme l'indiquait son nom, par le roi Servius Tullius (1). La Cloaca Maxima qui captait le ruisseau stagnant de la vallée du Forum doit remonter évidemment à la première occupation de cet emplacement. Elle représente un de ces travaux de drainage que les anciens Latins avaient multipliés dans tout le pays. Mais ce que l'on en voit aujourd'hui ne saurait remonter plus haut que le début de l'empire (2). Sa voûte à berceau tournant est l'œuvre des ingénieurs, non de Tarquin, mais fort probablement d'Agrippa qui refit la plupart des égouts de l'ancienne Rome.

Il est cependant un monument qui conserva, jusqu'à la fin de l'époque classique, le souvenir de l'architecture étrusque. C'était le temple principal de la cité, celui de la Triade Capitoline (3). Plusieurs fois reconstruit à l'époque historique, il l'avait toujours été sur le plan ancien, car les dieux ne permettaient pas que l'on transformât les lieux dont ils avaient l'habitude (4).

(1) H. thédenat, CLVI, p. 107 sq. G. pinza III, 1902, p. 37-45.

(2) C. huelsen, XIII, 1902, p. 42-44. XVII, 13, 1904, p. 28-29.

(3) saglio, art. Capilolium, LVI. mahtha, CIV, 269 sq. E. rodocanachi, CXXXIX, p. xxvi sq.

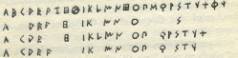

(4) homo, LXXXV, p. 173 sq. ; cf. la bibliographie dans kiepert, huelsen, Format Vrbis Romae, s. v, Capitolium. Le temple s'élevait sur un haut soubassement mesurant huit plèthres (236 mètres) de pourtour et environ deux cents pieds (60 mètres) de côté ; la différence entre la longueur et la largeur était insignifiante et n'atteignait pas quinze pieds (4°,50). La façade tournée vers le midi présente une triple rangea de colonnes; les côtés sont entourés d’une rangée de colonnes. L'intérieur est divisé en trois sanctuaires parallèles accolés ; au milieu se trouve celui de Jupiter, et de chaque côté celui de Junon et de Minerve; tous trois se trouvent sous le même faite et sont couverts par le même toit.

Après l'incendie du temps de Sylla, le marbre avait remplacé le bois. Plus tard, sous Vespasien, les augures n’autorisent l'empereur qu'à en augmenter la hauteur. Les descriptions que nous en possédons permettent d'ailleurs d'y reconnaître aisément un monument étrusque.

---à Plan du temple étrusque du Capitole.

---à Plan du temple étrusque du Capitole.

La tradition romaine s'accordait à en attribuer la construction à Tarquin le Superbe. « II fît venir, dit T. Live, des artisans de toute l'Étrurie (1). (1)» C'est à l'affluence de ces ouvriers étrusques que l'on attribua l'origine du nom de vicus tuscus, la rue d'Étrurie, que conserve le quartier au pied du Capitole. Les indications les plus précises sur l'œuvre de Tarquin nous sont fournies par Denys d'Halicarnasse (2), contemporain d'Auguste.

(1) Ti. LiV. I, 56.

(2) dion, halic, IV, 61.

On retrouve clairement, dans cette description, les traits essentiels du temple étrusque tels qu'ils sont fixés dans la théorie qu'en donne Vitruve (1) et que nous les présentent les fondations de plusieurs temples fouillés en Étrurie (2).

L'emplacement réservé au temple, dit Vitruve, aura ses côtés dans les proportions de six pour la longueur sur cinq pour la largeur. La longueur sera divisée en deux ; la moitié postérieure sera réservée aux cellae, la moitié antérieure étant occupée par une colonnade. La largeur sera divisée en dix : trois dixièmes, à droite et à gauche, seront occupés par les cellae secondaires, et quatre dixièmes par la cella centrale (3).

Ce sont en effet des dispositions de ce genre que l'on reconnaît à Florence, à Marzabotto, à Fiesole, à Orvieto, à Cività Castellana (Faleri veleres), et à Cività Lavinia (4).

Ce plan semble avoir prévalu, à une époque ancienne, en Toscane et dans le Latium soumis à l'influence étrusque.

Le terre-plein sur lequel s'élevait le temple étrusque était bordé d'un mur de pierres sèches. En pierre également étaient les fondations et probablement les parois des cellae. Mais la majeure partie de la construction était de bois. Les colonnes et toute la charpente n'étaient que du bois revêtu, il est vrai, et protégé de plaques de terre cuite ornées de motifs décoratifs et peintes de couleurs voyantes (5). Les temples grecs jusque vers le milieu du VIe siècle n'avaient pas été construits autrement. Le vieux sanctuaire de Hera à Olympie était un temple de bois. Jusqu'à l'époque classique des provinces demeurées rustiques, comme l'Étolie (6), avaient conservé ce mode d'architecture primitif.

(1) vitruv., IV, 7. Cf. martha, CIV, p. 269 sq.

(2) A. grenier, LXXXI, p. 104 sq. — (3) De Arch., IV, 7.

(4) P. ducati, Contributo allo studio dell'arce entrusca ica rti Marzabotlo, dans Alti e Mem, R. Deput. Storia Patria per le Romagne, 13, 1923, p. 18 sq. (du tirage à part). — Le temple de Segni (Signia) présente bien les trois cellae, mais il est beaucoup plus long que large. Cf. delbrxjkck, LIX, pi. IV.

(5) 3. durm, LXVHI, p. 75 sq.

(6 )Temple de Thermos, sanctuaire de la Ligue étolienne.

--- Elévation d’un temple étrusque.

Comme elles, l'Etrurie est demeurée longtemps fidèle aux matériaux employés par les premiers architectes ioniens (1).

Le temple capitolin était ainsi décoré de terres cuites. Pour leur exécution, Tarquin s'était adressé à Véies, qui était à ce moment, dit Pline, probablement d'après Varron, le centre le plus florissant de cet art. Il avait fait venir un artiste nommé Vulca à qui il avait commandé la statue de culte (2). Le Jupiter du Capitole était en effet primitivement en terre cuite ; comme toutes les statues de terre cuite, il était polychrome et, conformément à la convention de l'art grec archaïque, les chairs et la face notamment étaient peintes en rouge (3). Il tenait d'une main le sceptre et, de l'autre, un foudre :

(1) Sur les décorations en terre cuite de l'architecture primitive en Asie Mineure, en Grèce et dans les Iles, cf. herbert-koch, Studien zu den Campanischen Dachlerrakotten, dans XIII, 30, 1915, p. 1-115.

(2) plin., N. H., XXXV, 157. Cf. plut., Publicola, 13,

(3) plin., N. H,, XXXIII, 111.

inque Jovis dextra, fiçtile fulmen erat (1).

Sur le faîte du temple était un quadrige en terre cuite, fait à Véies et qui ne fut livré par les Véiens, à la suite de la chute de Tarquin, qu'avec bien des difficultés (2). D'autres statues se dressaient encore sur les rampants du fronton, sans parler des acrotères, du fronton lui-même dont nous ne savons rien, des antéfixes, de tous les revêtements des charpentes et des œuvres d'art qui pouvaient encore se trouver sous la colonnade antérieure. A en croire les témoignages nombreux que nous possédons, une plastique abondante aurait orné le temple primitif du Capitule.

Toute cette tradition, comme l'ensemble des traditions relatives aux premiers siècles de Rome, est naturellement sujette à caution. Elle a été attaquée par M. Ettore Pais (3). Selon ce critique, l'aménagement du Capitole et la construction du temple ne dateraient que du ivb siècle. C'est l'invasion gauloise qui aurait révélé aux Romains les avantages défensifs de la colline. La mention de l'artiste véien Vulca ne résulterait que d'une confusion avec le dieu du feu Vulcanus, identifié au dieu Summanus qui aurait précédé Jupiter sur le Capitole. On ne peut manquer, en effet, d'être frappé des dimensions considérables, environ 60 mètres de côté, indiquées par Denys pour le temple capitolin. Celles des anciens temples d'Etrurie se trouvent comprises, généralement, entre 20 et 30 mètres. La colonnade entourant les côtés du temple semble également une disposition architecturale postérieure au VIème siècle- Elle se retrouve à Cîvità Castellana, dans le temple du Junon, construit en pierre et qui apparaît comme une réfection du IVème siècle (4).

(1) Ovid., Fast., I, 202.

(2)Plin., H. N., XXVIII, 16 ; SERV., ad Aen., VII, 188 ; plut.. Publico/a, 13.

(3) E. pais, CXXIV, 1 p, 523 ; 3, p. 337.

(4) Remarque de M. P, decati, art. cité, p. 22, 23.

Bien plus, ce temple primitif de bois, inauguré en 509 et détruit seulement par l'incendie du temps de Sylla, aurait eu une durée bien longue, plus de quatre siècles, alors que les temples de pierre ou de marbre qui lui succédèrent durent être reconstruits à des intervalles beaucoup plus brefs. On accordera, sans difficulté, à M. Pais que le temple dont les restaurations postérieures conservèrent l'image ne devait dater que du ive siècle.

Mais un ensemble de faits archéologiques mis au jour par des fouilles récentes viennent confirmer les indications relatives à l'existence et à la décoration du temple du vie siècle. C'est d'abord la trouvaille, dans les couches les plus profondes du Capitole, à l'emplacement du temple, de fragments de terre cuite qui ne peuvent dater que de cette époque (1). On possède ainsi une grande tuile plate ornée sur l'un de ses bords d'une bande de méandres peints et plusieurs morceaux d'une bordure et d'antéfixes également peints, d'un type courant dans l'architecture gréco-étrusque de la fin du vie et au début du ve siècle (2). Mais surtout, la découverte à Véies de toute une série d'admirables statues de terre cuite ou de fragments de statues est venue apporter une confirmation frappante au souvenir conservé par Pline de la renommée des coroplastes véiens du temps de Tarquin et prouver que le nom de Vulca, loin de résulter d'une confusion avec le dieu du feu, put fort bien être celui d'un artiste et d'un grand artiste de Véies, à la fin du vie siècle (3).

Les fouilles entreprises à Véies ont amené la découverte, en mai 1916, d'une splendide statue d'Apollon archaïque, de grandeur naturelle et à laquelle ne manquent guère que les bras. A côté se trouvait la partie inférieure d'une autre statue de mêmes dimensions et le corps d'un animal, d'une biche semble-t-il, posant sur l'échiné et les pattes liées.

(1) gatti, III, 24, 1896, p. 187-9, pl. XII, XIII.

(2) G. pinza, XVI, 15, col. 500, fig. 152.

(3) gigloli, XVIII, 1919, p. 18-37. pl. 1-VII. Cf. della seta, CXLIX, p. 205-6, fig. 215-7.

La figure d'Apollon et ce fragment devaient faire partie d'un même groupe représentant la dispute d'Apollon et d'Héraclès à propos de la biche aux pieds d'airain. Deux autres dieux assistaient à la scène : Hermès, dont on aretrouvé la tête coiffée du pilos ailé, et probablement Artémis dont il ne reste que des fragments insignifiants. Le style et la technique de ces oeuvres les date, aucune hésitation n'est possible, de la fin du VIème ou du début du Vème siècle.

Le mythe et les dieux représentés sont grecs, mais la technique est étrusque. Elle se révèle un peu plus récente que celle des grands sarcophages de Cervetri qui emploient une argile moins pure. Ces statues ont dû être exécutées à Véies même. « L'artiste qui les modela », dit très justement l'heureux auteur de cette belle découverte, M. Giglioli (1), « qu'il fût un Grec établi en Occident, ou un Etrusque, ou un Italiote, formé à l'école des Grecs, a su, en imitant les modèles qui d'Ionie affluaient en Etrurie, faire œuvre d'art vraiment individuel. La complexité des figures, la science du modelé, ''élégance de la forme, le goût parfait de la polychromie, toute la vie qui anime l'exécution de ces corps aux jambes nerveuses, à la poitrine puissante, l'expression des visages marqués de profonds sillons autour des yeux et de la bouche font de ces terres cuites les chefs-d'œuvre de l'art archaïque en Étrurie. »

Ces belles statues de Véies rappellent d'autres fragments archaïques non moins admirables découverts en 1896 par M. H. Graillot dans les ruines du temple étrusco-latin de Conca, l'ancien Satricum, à la limite du Latium et des Marais Pontins (2). Une antéfixe féminine aux yeux mi-clos, au sourire prononcé, a toute la finesse enveloppée du grand art.

(1) XVIII, 1919, p. 29.

(2) H. graillot. X. 16. 1896.p.131-164,pl. A.V.cf. DELLE SETA CXLIX p. 206-207, fig. 218, 219.