---Gravure du 17 ème siècle.

---Gravure du 17 ème siècle. Plaute : Titus Maccius Plautus.

Vers 254 avant J.C., 184 avant J.C. (Rome).

Il est né à Sarsina, petite ville de l'Ombrie (Romagne) en pays étrusque, dans une famille très modeste. Son nom s'est prêté à des discussions infinies entre historiens car en fait, on ne connaît pratiquement rien de lui sauf ce qu'en a dit tardivement Festus et Aulu Gelle. Son surnom de Plautus signifie « pieds plats » et dans le théâtre romain : celui qui joue sans porter de chaussures de scènes. Une autre explication le lui donne à cause de la grandeurs de ses pieds, il y a même une allusion dans Pseudolus (le trompeur) où l'on se moque des pieds ombriens ; Festus en parle aussi : PLOTI . Les Ombriens appellent ainsi les individus nés avec des pieds plats. De là on appelle semiplotia les souliers qui se plient en deux, et dont on se sert, à la chasse, afin de pouvoir poser le pied plus à plat, et.... De là aussi le poète Accius, qui était Ombrien de Sarsina, fut d'abord appelé Plutus et plus tard Plautus, parce qu'il avait les pieds plats.

---Gravure du 17 ème siècle.

---Gravure du 17 ème siècle.

Il va être très vite meneur d'une troupe de théâtre mais celle-ci n'a aucun succès et il se retrouve totalement ruiné. Pour continuer à vivre, il va se mettre au service d'un meunier et faire un travail d'esclave, il tourne une roue. C'est là qu'il écrivit ses premières pièces qui eurent beaucoup de succès ce qui lui permit de partir de chez son employeur et de se consacrer entièrement au théâtre : Que Plaute composa plusieurs de ses ouvrages dans un moulin … Aulu Gelle, Nuits attiques, III, 3.

On pense que c'est vers la quarantaine qu'il commença d'écrire ses comédies. Il ne composa jamais de tragédies. Il s'inspira, pour ses écrits, de modèles d'écrivains grecs comme Ménandre, Philémon et Diphile (poètes comiques, fin du IV ème siècle avant J.C.). Il écrivit en s'inspirant d'originaux grecs dont il clarifia l'intrigue et ses pièces illustrèrent ainsi les mœurs populaires de son temps, il a toujours romanisé ses acteurs car son théâtre se passant en Grèce avec des personnages au nom grec, il voulut montrer une vie quotidienne et des mœurs romains.Ses personnages qui sont Grecs servent à magnifier les Romains, ils sont là surtout pour exciter leur chauvinisme. Il a crée un verbe pour désigner le genre de vie de débauche de ces Grecs : "pergraecari" = "vivre à la grecque".

Que l'auteur même, usant d'une sobre licence,

Au besoin crée un mot; loin d'être défendu,

Parce que nos vieillards ne l'ont point entendu,

Ce mot réussira si, Grec par l'origine,

Il se plie aisément à la forme latine.

Et pourquoi donc priver Virgile ou Varius

D'un droit qu'ont exercé Plaute et Cécilius? Horace, Art poétique, § 4.traduction trouvé sur le site de P. Remacle.

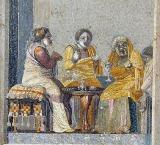

Etant grecs, ses personnages portaient le manteau grec ou pallium, son théâtre faisait donc partie du genre PALLIATA , par opposition à la comédie togata où les acteurs étaient vêtus de la toge romaine. On retrouve leur type d'une pièce à l'autre : le jeune homme libertin, l'esclave rusé, le vieillard très sévère, sa femme revêche, la jeune fille, courtisane, aimant l'argent, le parasite et le marchand malhonnête. La Harpe (critique littéraire du 18 ème siècle) parle de l'uniformité de ses rôles ; son œuvre est importante pour la linguistique puisque c'est le seul témoignage qui nous soit parvenu illustrant la langue latine de cette époque. On lui a attribué des pièces qu'il n'avait pas écrites. Varron, à la fin de la République , a établi une liste, sorte de moyen de reconnaissance. Il y distingue les pièces qui ne pouvaient être que de Plaute (21), celles qu'il aurait pu avoir écrites (19) mais dont on ne peut apporter aucune preuve sur la paternité et celles qui lui données mais qui n'étaient pas de lui (entre100 et 130).

…c'est que, quand on veut résoudre les doutes qui se sont élevés sur l'authenticité de plusieurs pièces de Plaute, il ne faut point s'en rapporter aux catalogues d'Elius, de Sédigitus, de Claudius, d'Auréllus, d'Attius, de Manilius, mais interroger Plaute lui-même, et consulter le caractère de son génie et les habitudes de son style. Varron n'a pas suivi dans cette question une autre règle de critique. Outre les vingt et une comédies appelées Varroniennes, qu'il distingue de toutes les autres et met à part, comme étant de Plaute sans aucun doute, et du consentement de tout le monde, il en signale encore quelques-unes qui, par le tour du style et le caractère des plaisanteries, lui paraissent offrir des analogies frappantes avec la manière de Plaute, et qu'il juge dignes de lui être attribuées, bien qu'elles aient été mises sous d'autres noms. C'est ainsi qu'il revendique pour lui la comédie intitulée la Béotienne , que je lisais dernièrement. Bien que cette pièce ne soit pas sur la liste des vingt et une, et qu'elle passe pour être d'Aquilius, cependant, à entendre Varron, il ne faut point douter qu'elle n'appartienne à Plaute; et cette décision sera facilement adoptée par tout homme habitué à la lecture de cet auteur. Il suffirait presque pour cela de ces seuls vers que je me rappelle, et que je prends plaisir à citer ici, car Ils sont tout à fait dignes de Plaute, plautissimi , comme il dirait lui-même. C'est un parasite affamé qui parle : « Que le ciel confonde celui qui inventa la division des heures, et plaça dans cette ville le premier cadran ! Qu'avait-il besoin de me découper ainsi la journée en compartiments? Autrefois, dans ma jeunesse, je n'avais d'autre cadran que mon ventre. C'était une horloge excellente et infaillible, qui ne manquait jamais de m'avertir de manger, qui n'avait jamais tort, excepté dans le cas de disette. Mais maintenant, lors même qu'il se présente de bons morceaux, on reste l'estomac vide, si l'on n'a point l'autorisation du soleil. Maintenant on ne voit plus que cadrans par toute la ville : les trois quarts des citoyens se traînent mourant d'inanition. »

J'entendis Favorinus exprimer une opinion du même genre, un jour que je lui lisais la Nervolaria de Plaute, qui a été rangée parmi les comédies douteuses. En entendant ce vers :

« Femmes de rebut, courtisanes éclopées, misérables épileuses, sales coquines; » charmé de ces antiques et comiques expressions qui peignent les vices et la laideur des prostituées, il s'écria que ce seul vers suffisait pour faire croire que la pièce était de Plaute. Moi-même, en lisant dernièrement le Fretum , une des comédies contestées, je n'hésitai pas à la reconnaître pour l'ouvrage de Plante, et pour un de ceux où se révèle le mieux son génie. En voici deux vers que j'y recueillis, en cherchant des renseignements sur l'oracle cornu :

« C'est tout juste comme l'oracle cornu qu'on rend dans les grandes fêtes : si je ne le fais pas, je suis mort ; si je le fais, je suis battu. »

M. Varron, dans son premier livre Sur les comédies de Plaute , reproduit ce passage d'Attius : « Les pièces intitulées les Jumeaux, les Lions , la Bague , la Vieille ne sont pas de Plaute, le Double viol , la Béotienne , le Campagnard, et cette autre comédie intitulée Mourir ensemble , n'ont jamais été de lui : tous ces ouvrages ont eu pour auteur M. Aqullius. » On voit dans le même livre de Varron qu'il y eut à Rome un autre poète comique appelé Plautius, et que, comme ses comédies portaient le mot Plauti écrit dans leur titre, elles furent prises pour des ouvrages de Plaute, et appelées Plautinœ comoediœ , au lieu de Plautianœ . Il y a eu jusqu'à cent trente comédies comptées à tort ou à raison dans le théâtre de Plaute. Le savant L. Elius pense qu'il faut réduire ce nombre à vingt-cinq. Il est très-probable que beaucoup de ces pièces portant le nom de Plaute, dont l'authenticité est suspecte, sont des compositions de poètes plus anciens, que Plaute revit et retoucha : on explique ainsi pourquoi on retrouve dans ces pièces des traces de sa manière. Trois comédies de Plaute, celle qu'il a intitulées Saturion et Addictus , et une autre dont le nom m'échappe, furent composées au moulin, au rapport de Varron et de plusieurs autres, qui racontent que le poète ayant perdu dans des entreprises de négoce tout l'argent qu'il avait gagné au théâtre, et se trouvant, à son retour à Rome, dans le plus complet dénuement, fut obligé, pour gagner sa vie, de se louer à un boulanger, qui remploya à tourner une de ces meules qu'on fait mouvoir à bras. Aulu-Gelle, Nuits Attiques, III, 3. ( Traduction de Nisard )

Sur les 21 qui lui sont données, la dernière « Vidularia » ne nous est parvenue que très mutilée, inexploitable pour sa lecture.

Pour son style, on peut dire que son intrigue est rapide, l'action est menée rondement ; le langage est celui du petit peuple, truculent, parfois obscène. En bon professionnel, il n'hésite pas, pour plaire à son public, à encombrer ses pièces de scènes inutiles à l'action mais ayant un fort impact comique. Il privilégia toujours le rire par rapport à l'action. Horace lui reprocha son comique populaire.

Nos pères, dites-vous, dans Plaute ont admiré

La facture du vers, le trait vif, acéré

Nos pères ont été bien bons, bien fous peut-être.

Vous et moi, s'il se peut, apprenons à connaître

Ce qui fait, sans bassesse, un terme ingénieux,

Ce qu'est, dans la cadence, un son harmonieux. Horace, Art Poétique, § 14. Traduction sur le site de P. Remacle.

On a pu dire de lui qu'il fut un démagogue qui donna au peuple romain ce qu'il voulait : des jeux de mots, des ballets, des mimes, une certaine obscénité.

Et puis le temps plaqua sur lui une certaine usure. Durant l'Empire, ses pièces n'eurent plus le succès qu'elles connurent sous la République. Il faudra attendre la Renaissance pour qu'elles soient redécouvertes et de nouveau appréciées. Plus tard encore, elles servirent de base à certains écrits de Molière et même de Shakespeare.

En 1890, un juriste, Emilio Costa, défendit la thèse selon laquelle l'auteur comique présentait des indications juridiques du monde romain bien que ses personnages soient Grecs, d'autres juristes défendirent l'idée contraire ou tout au moins émettaient des réserves.

![]()